もう保育士を続けられない…

でも周りの職員も忙しいのに辞めるなんて言えないし…

—そんな思いを抱える保育士の方に、本記事ではスムーズな退職への道筋をお伝えします。

「年度途中で辞めるのは迷惑になるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。確かに年度の途中で退職すると、子どもや同僚への影響が大きくなるケースもありますが、状況によってはやむを得ない場合もあります。では、退職を切り出すベストなタイミングはいつなのでしょうか。

さらに、退職を決意しても「園長や同僚にどのように伝えればトラブルにならないのか」と悩む方も少なくありません。伝え方を間違えると職場に不穏な空気が流れてしまうこともあるため、スムーズに話を進めるコツを知っておくことが大切です。

退職時のコミュニケーション術を知っておくととてもスムーズに進められる可能性があります◎

- 保育士の退職理由の実態と、自分の状況を客観視する方法

- 園や同僚に配慮した退職時期の選び方と手続きの進め方

- 円満退職を実現するための具体的なコミュニケーション術

保育士の退職理由:現場の声から見える実態

最も多い退職理由とその背景

保育士の退職理由は多岐にわたりますが、現場の声を集約すると以下の傾向が見えてきます。

人間関係の悩みが最も深刻な要因として挙げられます。園長や主任との考え方の違い、同僚間のコミュニケーション不足、保護者との関係性など、人との関わりが多い職業ゆえの課題が浮き彫りになっています。

労働環境の厳しさも大きな要因です。長時間労働、持ち帰り仕事の多さ、休憩時間の確保困難など、身体的・精神的な負担が蓄積することで退職を決意する方が少なくありません。

給与面での不満については、責任の重さに対して報酬が見合わないと感じる保育士が多く、将来への不安から転職を検討するケースが増えています。

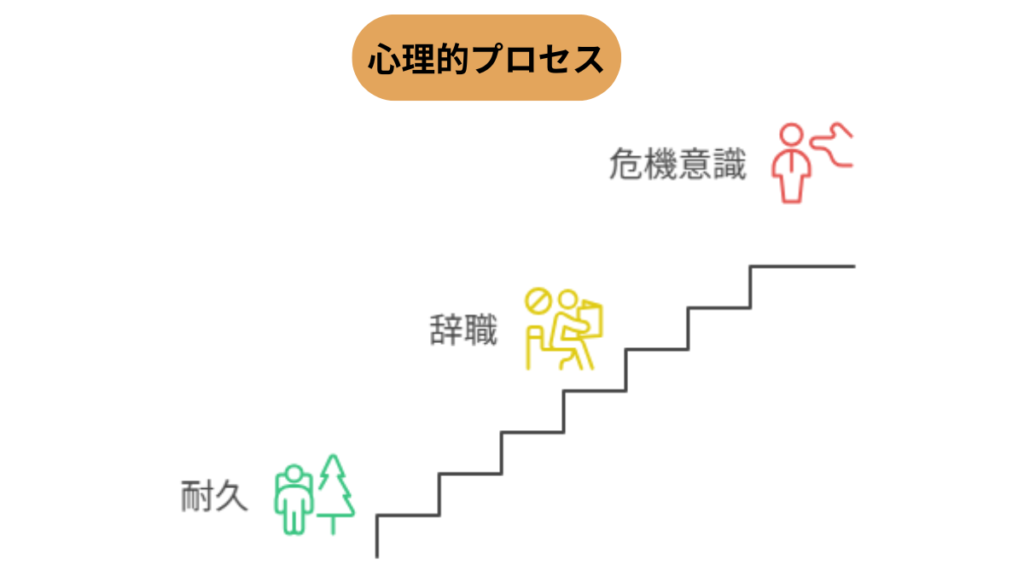

退職を考える心理的プロセス

退職を決意するまでには、段階的な心理変化があります。

「ちょっと疲れているだけ」「慣れれば大丈夫」と、自分に言い聞かせながら頑張ろうとします。新しい環境や行事の忙しさを「一時的なもの」と捉えて踏ん張る段階です。

時間が経っても人間関係や労働環境が改善されないと、「この状況は変わらないのではないか」と諦めの気持ちが芽生えます。休みが取れない、残業が続くなどの不満が少しずつ積み重なり、心身に疲れが表れてきます。

「このままでは心身を壊してしまう」「自分にもっと合う職場があるはず」と強い危機感を抱き、具体的に退職を考え始めます。求人を探したり、転職エージェントに相談したりと、次の職場への行動に移る段階です。

退職時期の選び方:園への配慮と自分の都合のバランス

年度末退職が基本的なマナー

新年度に向けた人事計画を立てやすく、新しい保育士の採用・配置もスムーズに行えるためです。

年度途中での退職が必要な場合

ただし、以下のような状況では年度途中の退職もやむを得ません。

| 状況 | 対応のポイント |

|---|---|

| 心身の健康を害している | 早期の退職を優先し、診断書等の準備も検討 |

| 家庭の事情(介護・転居等) | 事情を正直に説明し、引き継ぎ期間を十分確保 |

| パワハラ・セクハラ等の深刻な問題 | 証拠を整理し、必要に応じて外部機関への相談も |

退職意思の伝達タイミング

これにより、園側が代替職員の確保や業務の引き継ぎ準備を行う時間を確保できます。

円満退職を実現するコミュニケーション術

園長への退職相談の進め方

1. 事前準備を怠らない

退職理由を整理し、感情的にならずに説明できるよう準備します。「園への不満」ではなく「自身の今後の方向性」として話すことが重要です。

園への不満というと、改善するから頑張ってと必ず引き止められます…

2. 適切な場所と時間を選ぶ

他の職員や保護者に聞こえない個室で、園長が落ち着いて話を聞ける時間帯を選びます。忙しい時期や行事前は避けるのが賢明です。

3. 感謝の気持ちを先に伝える

「これまでご指導いただき、ありがとうございました」といった感謝の言葉から始めることで、建設的な対話の雰囲気を作ります。

和やかな雰囲気で始めましょう◎

同僚への報告と引き継ぎ

引き継ぎについては、以下の点を重視します。

担当クラスの子どもたちについて

個別の配慮事項、保護者との関係性、発達状況などを詳細に記録し、後任者に確実に伝達します。

保護者対応

退職の事実を適切なタイミングで伝え、子どもたちの不安を最小限に抑えるよう配慮します。

行事や年間計画について

進行状況や注意点を整理して引き継ぎます。

残る同僚のことを考えてスマートに準備することが円満退職の秘訣です。

退職後の関係性維持

円満退職ができれば、将来的な復職の可能性も残ります。保育業界は狭い世界でもあるため、良好な関係を保つことは長期的にメリットがあります。

退職後も節目の挨拶や、可能であれば運動会などの行事への参加を通じて、緩やかな関係を維持することをお勧めします。

人生どうなるかわかりません。復職はしなくても子供が通うことになったり、園にいる職員と別の職場で再開することもありえなくありません。

退職手続きの実務的なポイント

必要書類の準備と確認

退職時には以下の書類の準備・確認が必要です。

提出書類

- 退職願(退職届)

- 健康保険証の返却

- 園の貸与物品の返却リスト確認

受け取り書類

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳

- 源泉徴収票

- 離職票(必要に応じて)

有給休暇の消化

有給休暇の残日数を確認し、可能な限り消化するよう計画します。ただし、引き継ぎ業務に支障をきたさないよう、園側と相談しながら調整することが大切です。

有休消化したいのであれば早めに退職希望を伝えましょう。

退職後のキャリア選択

保育業界での転職

例えば、「行事の運営」「保護者対応」「新人指導」など、自分が得意とする分野を整理し、それを次の職場でどう貢献できるかをアピールしましょう。

面接時には、退職理由をネガティブに伝えるのではなく、「スキルアップのため」「より子どもに寄り添える環境を求めて」など前向きに説明することがポイントです。その上で、新しい園でどのように成長し、貢献していきたいかを具体的に伝えると好印象につながります。

保育業界以外への転職

保育士として培ったスキルは、保育園以外の職場でも十分に評価されます。特に、コミュニケーション能力、責任感、創造性、忍耐力といった力は、多くの業界で必要とされる普遍的なスキルです。

- 教育関係(学童保育・児童館スタッフなど)

- 介護関係(介護施設職員、福祉分野)

- サービス業(接客業、カウンセラー、企業内研修担当)

これらの職種では保育士経験が大きなアドバンテージになります。子ども相手の仕事で培った柔軟な対応力や観察力は、幅広い職種で強みとして活かせます。

保育資格の活用

また、保育士資格を持っていることで、子育て支援センターや企業内保育所、ベビーシッター、さらには行政関連の子育て支援事業など、多様な働き方の選択肢が広がります。資格を持っていること自体が一生の財産となるため、「一度辞めても戻れる安心感」を持ってキャリアの選択をしていくことが大切です。

保育士資格を持っているからといって保育士として生きなきゃいけないわけではありません。興味のある業界へチャレンジしたり、近所のおいしいカフェでバイトしてもいいんですよ◎

まとめ

保育士の退職は、決して珍しいことではありません。むしろ多くの保育士が一度は「このままでいいのだろうか」と悩む経験をしています。大切なのは、感情だけで動くのではなく、自分の状況を冷静に分析することです。職場環境や人間関係、労働条件などを整理し、「このまま働き続けられるのか」「転職した方がより成長できるのか」を見極めましょう。

退職を決意したときには、園や子どもたち、同僚への影響を最小限に抑える工夫が必要です。特に保護者や子どもにとって保育士の存在は大きいため、突然の退職は不安を与えることもあります。そのため、適切なタイミングで意思表示をし、余裕を持った引き継ぎを行うことが円満退職につながります。

また、伝え方ひとつで印象が変わります。園長や同僚に退職を伝える際は、ネガティブな理由ばかりを強調せず、「よりスキルを伸ばしたい」「キャリアを広げたい」といった前向きな表現を意識することが大切です。誠実な姿勢を見せることで、人間関係を良好に保ちながら退職できます。

こうしたポイントを押さえることで、退職は「逃げ」ではなく、新しいキャリアへの前向きな出発になります。保育士として積み上げてきた経験やスキルは、異業種を含めどの道でも必ず活かせる財産です。

もし「次のステップをどう選んだらいいか分からない」と感じているなら、転職サイトや転職エージェントを活用するのも有効な方法です。求人情報の収集だけでなく、面接対策や園ごとの雰囲気を知ることもできるため、自分に合った職場を効率的に見つけられます。

👉 保育士の転職に強いサイトを活用して、自分らしい働き方を見つけてみてください。あなたのキャリアを応援してくれる専門のサポートが、きっと力になってくれるはずです。

\ 登録完全無料 /

コメント